In natura molte delle classi animali e vegetali utilizzano vari tipi di tossine per difendersi dai predatori o per cacciare le loro prede.La virulenza di questi veleni è in proporzione all’obbiettivo che deve raggiungere: se lo sfiorare una medusa o un’attinia ci crea solo delle irritazioni cutanee, non altrettanto avviene ai piccoli invertebrati o pesciolini di cui tali animali si nutrono. La paralisi e la morte delle piccole prede ne sono un’evidente dimostrazione.Possiamo dividere i veleni in due grandi categorie: i neurotossici e gli emolitici.I primi agiscono sul sistema nervoso provocando l’interruzione della trasmissione dell’impulso nervoso, con temporaneo intorpidimento della zona colpita e acuto dolore.

Se il veleno è particolarmente aggressivo e in quantità adeguata alla mole della vittima può portare alla paralisi, con conseguente arresto cardiaco e quindi la morte.I veleni emolitici invece agiscono sui globuli rossi del sangue, distruggendoli e innescando una reazione a catena nell’organismo, culminante nella coagulazione del sangue o in emorragia interna, processi quasi sempre mortali.Talvolta, invece, il veleno viene utilizzato a scopo difensivo (in genere del tipo neurotossico) ed è curioso osservare che nel mondo dei pesci sono proprio i predatori ad esserne provvisti e non le prede. Il veleno neurotossico nei pesci Benché un predatore si trovi al vertice di una catena alimentare, è noto che “pesce grosso mangia pesce piccolo” e quindi neanche un vorace scorfano nostrano (e il suo corrispettivo tropicale, lo Pterois) può considerarsi al sicuro dai grossi predatori come le cernie adulte. I grandi banchi di pesci pelagici affidano la loro difesa all’elevato numero di individui da cui sono costituiti e alla velocità con cui sono in grado di muoversi; come del resto fanno i branchi di gazzelle o di gnu nelle savane africane all’avvicinarsi di un leone o di un ghepardo.

Per questo motivo l’evoluzione ha premiato in loro l’agilità e l’acuità dei sensi piuttosto che dotarli di armi velenose per la difesa.Un predatore come il pesce pietra (Synanceia verrucosa) affida la sua sopravvivenza alla capacità di catturare le sue prede mimetizzandosi sul fondale roccioso e alla repentinità dell’attacco, lasciando così poche possibilità all’ignaro pesciolino.

D’altra parte nulla potrebbe fare nel caso venisse individuato da un predatore più grosso: la sua forma goffa e per nulla idrodinamica non gli permetterebbe certo di fuggire veloce; la sua spiccata territorialità, che lo spinge ad allontanare i suoi simili, consente in tal modo al cacciatore di concentrarsi unicamente su di lui, lasciandogli ben poche vie di scampo. La natura lo ha però dotato di aculei veleniferi collegati a vere e proprie ghiandole del veleno, in grado di scoraggiare anche il più accanito predatore.

L’acuto dolore e il momentaneo stordimento provocato dalla sua puntura sull’aggressore, gli permettono di spostarsi e di mimetizzarsi altrove. Altri pesci, come ad esempio il pesce istrice (Diodon hystrix), si difendono dai predatori gonfiandosi a dismisura, ingurgitando acqua o aria sino a permettere l’innalzamento degli aculei su tutta la superficie del corpo, rendendo anche in questo caso impossibile l’attacco dei predatori.

Le carni (ma soprattutto gli organi interni come il fegato e le gonadi) dei tetraodontidi, famiglia a cui appartiene appunto il pesce istrice, sono particolarmente velenose per la presenza di un veleno neurotossico, la tetrodotossina, che provoca paralisi respiratoria e spesso la morte anche nell’uomo. Questa tossina è molto simile alla mitilotossina (saxitossina) accumulata da alcuni molluschi filtratori che si nutrono di dinoflagellati tossici presenti nel plancton. I pesci che si nutrono a loro volta di questi molluschi la accumulano nel loro fegato e questo si ripete allorché i pesci intossicati diventano a loro volta prede di altri.Sia la tetrodotossina che la saxitossina sono alcaloidi resistenti al calore per cui il loro effetto tossico resiste anche alla cottura prolungata.Tra i pesci non si riscontrano invece esempi di avvelenamento da morso, come invece accade frequentemente nei serpenti. La credenza che la murena (in tutte le sue specie, sia tropicali che mediterranee) abbia un morso velenoso come quello dei rettili, è infondata.

Essa, infatti, non ha un dente cavo collegato alla ghiandola velenifera come la vipera, ma è semplicemente il muco della cavità orale ad essere irritante. In caso di morso, parte di questo muco può venire a contatto con la ferita e quindi provocare una sensazione locale di malessere che presto scompare. Le sostanze paralizzanti degli invertebrati In mare i veleni vengono utilizzati da una infinità di organismi e anche tra gli invertebrati si trovano situazioni interessanti da analizzare. I gasteropodi nudibranchi sono spesso ornati di appendici molto vistose e colorate, ricche di cellule urticanti. Questi animali, privi di conchiglia protettiva e dai movimenti lenti ed eleganti, non possono sfuggire ai loro predatori. Potrebbero mimetizzarsi con l’ambiente (ed alcune specie lo fanno), ma in un mondo subacqueo di cacciatori dal fine odorato avrebbero poche possibilità di scampo.

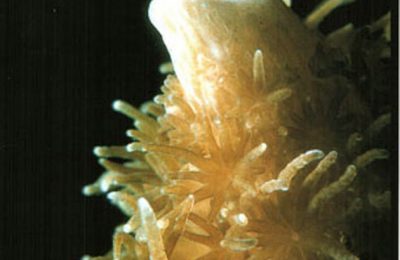

Questo spiegherebbe perché l’evoluzione li ha dotati di appendici velenose, ma i loro colori vistosi quale scopo hanno?In etologia questi vengono definiti colori aposematici. L’essere così piccoli e fragili, seppur velenosi, non li salverebbe comunque dalla morte: un predatore li fiuterebbe, li addenterebbe e poi li sputerebbe, ma la loro delicata struttura non sopporterebbe un simile sconquasso. Ecco quindi che le vistose appendici dai colori vivaci servono da segnali di allerta per i predatori: “sono qui, ma sono velenoso” è il messaggio che inviano loro. Meduse, attinie e anemoni lasciano fluttuare nell’acqua i tentacoli urticanti, pronti ad iniettare i loro veleni al minimo contatto con una possibile preda. Anche in questo caso siamo in presenza di sostanze neurotossiche che provocano la paralisi degli animali catturati, che così immobilizzati saranno portati alla bocca più facilmente.

In questo scenario di temibilissimi tentacoli, si sviluppano però delle strane associazioni tra predatori e possibili prede: le simbiosi.Una delle più conosciute è sicuramente quella che avviene nei mari tropicali fra l’anemone (Stoichactis, Radianthus, Discosoma) ed il pesce pagliaccio (Anphiprion). Ma pochi sanno che anche nel Mare nostrum, a pochi metri dalla riva dove prendiamo il sole, ne esiste una molto simile tra l’anemonia sulcata e un ghiozzetto (Gobius bucchicchii).In entrambi i casi i pesci riescono a sopravvivere e a trovare riparo tra i tentacoli dell’anemone senza esserne feriti, ma come fanno? Secondo la tesi più accreditata i pesci si ricoprirebbero di un muco protettivo secreto dall’anemone, diventando, per così dire, parte dell’anemone stesso.

Una simbiosi deve portare vantaggi ad entrambi gli organismi che la compongono (mutualismo) e in questi casi i pesci trovano riparo tra i tentacoli dell’anemone, mentre quest’ultimo viene ripulito dai detriti e a volte, come si è osservato in acquario, nutrito dal pesce (anche se questo comportamento non è stato osservato in natura). Altro esempio è l’associazione tra la medusa polmone (Rhizostoma pulmo) e giovani esemplari di sugarelli o tra la velenosa Cassiopea (Colthyloriza tubercolata) e giovani di ricciola. Queste meduse, che non traggono alcun vantaggio dalla presenza dei pesci (tale associazione viene definita commensalismo), diventano così delle balie subacquee vaganti nelle correnti dei nostri mari.I veleni offensivi di alcuni invertebrati vengono sfruttati come difesa non solo dai pesci, ma anche da altri invertebrati. E’ il caso del paguro (Pagurus arrosor) e dell’attinia (Calliactis parasitica): anche questa simbiosi di tipo mutualistico si riscontra nel Mediterraneo (ma altre, con specie diverse, si possono trovare un po’ dappertutto) e mentre il paguro trae un’ulteriore protezione dai tentacoli dell’attinia, quest’ultima può usufruire dei residui di cibo del pasto del paguro e spostarsi grazie a lui in più ampi territori di caccia, acquisendo una mobilità che altrimenti non avrebbe.

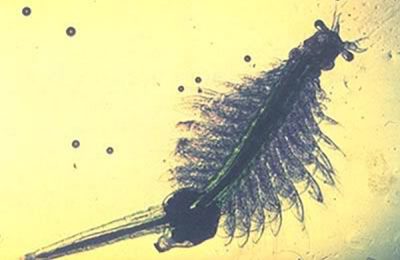

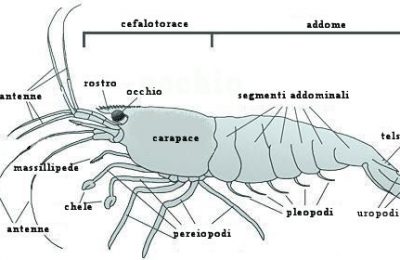

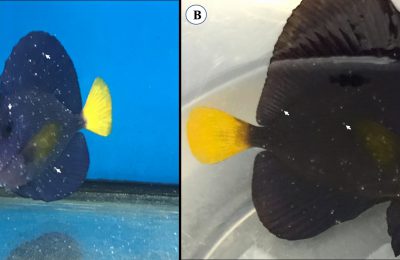

Conus-killer Un esempio inquietante di veleni mortali anche per l’uomo, usati sia per cacciare che per difendersi, è quello dei conidi-killer. I Conidi sono una famiglia di Neogasteropodi, molluschi dalle magnifiche conchiglie a forma di cono, appunto.Il ragno di mare (Conus geographus) attende la sua preda, perlopiù pesci di piccole dimensioni, semicoperto dalla sabbia dei mari tropicali.

Quando il pesce è a tiro, lo colpisce con un dardo velenifero (fig. 1): il malcapitato rimane immediatamente paralizzato (fig. 2) e il mollusco lo inghiotte intero (fig. 3) dilatando a dismisura il suo canale sifonale (fig. 4).

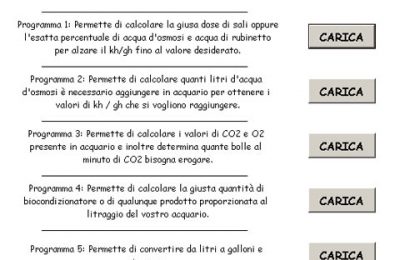

Spesso i conus utilizzano queste frecce avvelenate anche nel caso vengano molestati o si sentano in pericolo.Le frecce del conus sono costituite da una sostanza cartilaginea a forma di arpione per facilitarne la penetrazione nei tessuti della preda e al contempo impedirne la fuoruscita. Sono cavi in modo da poter essere riempiti di veleno. Durante la caccia la ghiandola di Leiblin pompa il veleno nella faringe in cui è disceso anche il dardo, prima contenuto nel sacco radulare; il veleno ne riempie la cavità, entra in pressione e quando il conus sputa, la freccia esce con grande potenza. Subito ne viene armata un’altra contenuta nel sacco radulare dove ve ne sono quattro o cinque di scorta: ogni volta che un dardo discende nella faringe, un altro ne viene costruito. Ringraziamo per i testi e le foto fornite: |

Messaggio precedenteL' Althernanthera: un tocco di colore nell' acquario

Next PostRiproduzione delle piante acquatiche

La murena Gymnothorax-flavimarginatus ed il serpente di mare Laticauda-colubrina. (Foto Roberto Sozzani)

La murena Gymnothorax-flavimarginatus ed il serpente di mare Laticauda-colubrina. (Foto Roberto Sozzani)

Le meduse Aurelia aurita e Cassiopea frondosa. (Foto Roberto Sozzani)

Le meduse Aurelia aurita e Cassiopea frondosa. (Foto Roberto Sozzani)